“Trust, but verify”, cioè “Fidati, ma verifica”. Un antico proverbio russo che dovrebbe essere la regola numero uno della scienza. Tre semplici parole da ripetere come un mantra. È stato questo motto, infatti, a generare l’intero corpus della conoscenza pervenuto a noi dal diciassettesimo secolo, quando la scienza moderna ha iniziato realmente a cambiare in meglio il mondo. Ma, a quanto pare, oggi è qualcos’altro a cambiare. Stavolta, purtroppo, in peggio. Parte dei sei milioni di ricercatori attualmente attivi rischia di dimenticare il mantra. La questione è stata sollevata dall’Economist, che alla cosiddetta “bad science” ha dedicato la copertina della settimana. Sostenendo che “il successo ha provocato troppo autocompiacimento” negli scienziati moderni, che “non verificano abbastanza il proprio lavoro, a scapito della scienza stessa e di tutta l’umanità”.

I numeri sembrano suffragare questa tesi. Una porzione significativa delle scoperte che ingombrano l’etere accademico sono il risultato di esperimenti scadenti e di bassa qualità. Una regola empirica ben nota ai finanziatori delle ricerche in ambito biotecnologico, per esempio, dice che metà dei lavori pubblicati non può essere replicato. L’anno scorso gli scienziati di Amgen – una società biomedica – hanno scoperto di essere in grado di riprodurre solo sei dei 53 studi definiti “pietre miliari” nella ricerca contro il cancro. Stessa sorte era capitata qualche tempo prima a Bayer, multinazionale del farmaco, che è riuscita a ripetere solo un quarto dei lavori altrettanto importanti. Nello scorso decennio, circa 80mila pazienti hanno preso parte a trial clinici basati su ricerche poi ritrattate a causa di errori o irregolarità. E anche al di fuori del campo delle scienze della vita le cose non vanno meglio. Un “importante informatico” – come lo ha definito l’Economist, senza svelare la sua identità – si è detto preoccupato del fatto che i tre quarti dei lavori pubblicati nel suo ambito siano “fasulli”.

Non c’è niente di incoraggiante in tutto questo. Con la cattiva ricerca si sperpera parecchio denaro e si vanificano gli sforzi delle menti più brillanti del pianeta. I costi sono difficili da calcolare, ma sono probabilmente molto alti. E, purtroppo, stanno crescendo. Sempre secondo l’Economist, la ragione principale sta nell’eccessiva competitività della scienza. I tanti, troppi “squali” che popolano l’oceano accademico ed editoriale rischiano di seppellire i lavori migliori sotto una montagna di spazzatura. Eppure solo mezzo secolo fa la situazione era molto diversa. Nel mondo c’erano solo poche centinaia di migliaia di scienziati. E le pubblicazioni erano, naturalmente, molte meno. Ma il loro livello qualitativo era significativamente più alto di quello attuale. Poi, i ranghi dei ricercatori si sono gonfiati. E il collaudato “fidati, ma verifica” è stato soppiantato dallo spietato “pubblica, o muori”.

È questa concorrenza senza esclusione di colpi a incoraggiare l’esagerazione e la pubblicazione prematura dei risultati. Una pratica avallata anche dagli editori delle riviste, che, se da un lato impongono alti tassi di rifiuto ai manoscritti inviati, dall’altro prediligono i lavori più eclatanti, che in qualche modo “fanno notizia”. Un ricercatore su tre dice di sapere di qualche collega che ha “ritoccato” un articolo per escludere dati che avrebbero potuto provocare la bocciatura editoriale “sulla base di sensazioni viscerali”. E, tra l’altro, i cosiddetti “lavori negativi”, quelli che smentiscono teorie o esperimenti, sono pubblicati molto di rado: oggi costituiscono appena il 14% del totale, meno della metà rispetto a vent’anni fa. Non va bene. Per la scienza, sapere cosa è falso è altrettanto importante che sapere cosa è vero. Altrimenti, i ricercatori rischiano di spendere denaro ed energie in vicoli ciechi già esplorati da altri colleghi. Neanche la conclamata peer review, o revisione dei pari, sta troppo bene. Spesso i correttori falliscono nell’individuare inesattezze negli articoli che devono correggere. Anche quando si tratta di errori marchiani. O addirittura quando vengono inseriti deliberatamente per vagliare la qualità dei reviewers.

Cosa fare, dunque, per puntellare quest’edificio traballante? L’Economist suggerisce vari provvedimenti. Anzitutto, bisognerebbe rendere più stringenti i protocolli di ricerca, per togliere agli scienziati la tentazione di abbreviare le pratiche e consegnare risultati scadenti. I dati, quando possibile, dovrebbero essere open access, perché tutti possano analizzarli e verificarli. E le riviste dovrebbero predisporre più spazio per i cosiddetti lavori “non interessanti”, quelli al di fuori dell’onda mainstream. In ultimo, i politici dovrebbero garantire che gli scienziati che usano denaro pubblico lo facciano nel pieno rispetto delle regole.

Di sicuro, comunque, c’è il fatto che qualcosa deve cambiare. “La scienza”, conclude l’Economist, “merita ancora un enorme rispetto. Ma il suo status privilegiato si fonda sulla capacità di essere corretta la maggior parte delle volte, e di saper correggere i propri errori quando qualcosa va storto. La scienza scadente rischia di diventare una barriera insuperabile alla comprensione e al progresso”.

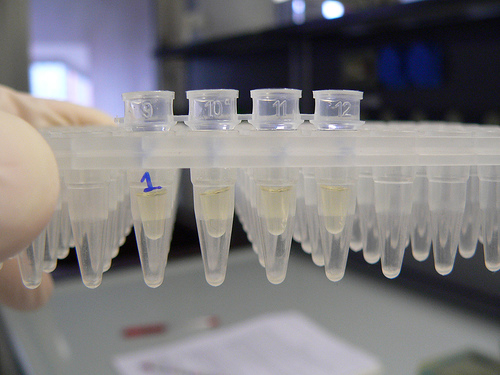

Credits immagine: kaibara87/Flickr

Se è un antico proverbio russo, perché è citato in americano?