Dall’inizio della pandemia, ma ancor prima, quando il coronavirus era una minaccia emergente solo in Cina, quello su cui molti scienziati hanno concordato è che su tanti aspetti quello che possiamo dire sul nuovo patogeno sia limitato, appunto perché nuovo. Non lo conosciamo, non sappiamo come possa comportarsi, come evolverà e in che modo questo influenzerà la sua diffusione e il peso sulla popolazione. Se il sentimento di incertezza in parte sembra a tratti essere andato perso – e verrebbe da pensarlo a seguire le affermazioni perentorie di alcuni scienziati, specie negli ultimi tempi – in realtà le cose che ancora non sappiamo sul nuovo coronavirus e sugli effetti che determina nell’uomo sono tante. A cominciare dalla pericolosità del virus: quanto uccide Sars-Cov-2?

Quanto uccide il coronavirus?

Su questo tema si discute da tempo. Come è naturale che sia in buona parte all’emergere di un nuovo patogeno. Calcolare il numero di morti su casi accertati – e avere così la misura della letalità del virus, nel cosiddetto Case Fatality Rate (Cfr) – è limitante soprattutto per patologie con un elevato numero di casi che passano inosservati e non vengono intercettati (gli asintomatici in primis). Un tentativo di superarlo è quello di calcolare l’Infection Fatality Rate (Ifr), come vi avevamo raccontato, il rapporto tra morti e numero di infezioni totali (anche questo con dei limiti). Per il coronavirus l’Ifr diventa un dato più affidabile con il passare del tempo e l’avvio di indagini di sieroprevalenza che aiutino a stimare la diffusione dell’infezione nella popolazione. E oggi, dopo oltre sei mesi, sappiamo quanto uccide il coronavirus?

Dall’Organizzazione mondiale della sanità, attraverso la Chief Scientist Soumya Swaminathan si parla di una stima per l’Ifr dello 0,6%, secondo quanto riferisce il New York Times, che rimarca però tutti i limiti del considerare affidabile l’indicatore. Per motivi diversi, in parte legati al fatto che la pandemia è ancora in corso, e questo impedisce di fare stime accurate, depurate dei fattori confondenti che possano rendere difficile la conta dei morti (che rischiano in alcuni casi di essere sottostimati). In buona parte perché parlare di un unico Ifr a livello globale nasconde realtà tra loro molto diverse, come paesi in cui i sistemi sanitari (e sociali) sono più pronti a fronteggiare l’epidemia (e quindi a ridurre anche la conta dei morti) e condizioni anagrafiche e sanitarie della popolazione stessa che incidono sulla gravità della malattia.

O ancora il periodo stesso in cui ha colpito la pandemia: non sappiamo cosa potrebbe succedere in inverno, anche nei paesi più preparati. Ma soprattutto siamo ben lungi dall’esserne fuori: ogni bilancio o stima non può che essere a oggi parziale. Considerati anche i limiti metodologici e l’eterogeneità dei dati.

Non sappiamo effettivamente quanto è diffuso il coronavirus

La difficile stima della letalità del coronavirus in parte dipende anche dalle difficoltà di capire effettivamente quanto sia diffuso il patogeno nella popolazione. Senza conoscere gli infetti (o avvicinarsi quanto meno a stimarli), le persone già esposte al virus, è impossibile avere un’idea di quanto uccida il virus. In alcuni casi anche fare delle stime su campioni rappresentativi rischia di essere particolarmente difficile, come in Italia dove, riporta Repubblica, rischiamo seriamente di non riuscire ad avere dei dati significativi dall’indagine di sieroprevalenza promossa da Istat e ministero della Salute. Non solo per la bassa adesione alle chiamate (per i motivi che vi avevamo raccontato) ma anche per l’imminente scadenza dei test messi a disposizione. I dati che arrivano da indagini parallele, come quelle portata avanti dalla Regione Lazio, non permettono di fotografare l’effettiva diffusione del virus nella popolazione, perché sono condotti su una fascia della popolazione selezionata, quella di operatori sanitari, farmacisti e forze dell’ordine.

Arriverà una seconda ondata?

È una delle paure più grandi quando si parla dell’incertezza che ancora avvolge il coronavirus: avremo una seconda ondata? Vedremo nuovamente impennare numero di casi e morti come la scorsa primavera? La paura è che possa accadere quanto avvenne oltre un secolo fa con la Spagnola, quando la seconda ondata colpì più duramente della prima. Ma malgrado la somiglianza di Sars-Cov-2 con virus respiratori e stagionali come l’influenza, che tendono appunto a seguire un andamento stagionale, non possiamo affermare che il nuovo coronavirus sia un virus stagionale con certezza.

Lo ha ribadito, tra gli altri, Jeremy Rossman Honorary Senior Lecturer in Virology della University of Kent sulle pagine di The Conversation. Sì, ha scritto, alcuni fattori ambientali e comportamentali che caratterizzano il periodo estivo – come umidità, luce e vita all’aria aperta – possono certamente influenzare Sars-Cov-2 e le infezioni, ma una popolazione suscettibile perché ancora non immune al patogeno potrebbe avere più peso di tutti questi fattori. Tanto che Rossman critica l’idea stessa di una seconda ondata, e ricorda come nuovi casi si continuino a registrare ogni giorno, nel Regno Unito, da cui parla, ma non solo.

Il virus continua a esistere e il suo comportamento, il modo in cui colpirà o meno in futuro, non è indipendente dalle nostre azioni. “Non siamo in balia del virus, né ora né in futuro. Questa è una buona notizia, ma conferisce l’onere della responsabilità su tutti noi – scrive – Dobbiamo continuare a combattere, ma così facendo non dovremo temere una seconda inevitabile ondata”. Un onere della responsabilità però che non ricada unicamente sui cittadini, ma sia prima di tutto una responsabilità politica e istituzionale, rimarca Guido Silvestri, virologo della Emory University su Facebook. Sì, scrive, la possibilità di una seconda ondata è molto reale, seppur incerta, ma che tanto, tantissimo, del peso che avrà dipende dalla nostra capacità di preparazione.

Non siamo certi che si possa diventare immuni al virus e per quanto

Le cose che ancora non sappiamo sul coronavirus sono diverse. A interrogarsi in materia, nei giorni scorsi, era stata anche la rivista Nature, con un articolo in cui, tra l’altro, ricordava come ancora uno dei dubbi che su Covid-19 riguarda l’immunità acquisita dopo l’infezione. Conosciamo il virus da soli sei mesi e non abbiamo dati di così lungo corso per stabilire se una nuova esposizione dopo una infezione fornisca immunità e per quanto, come si ripete da tempo. Sappiamo però che l’esposizione al virus induce la produzione di anticorpi (ed è su questo che si basano i test sierologici), ma non è chiaro se siano protettivi né quanto durino.

A tal proposito uno studio, pubblicato di recente, mostrava come la produzione di anticorpi diminuisse notevolmente dopo i primi mesi dall’infezione, mentre per altri coronavirus, come quelli della Sars e della Mers si osservavano per uno due anni. Ma la scoperta di cellule T, altri componenti del sistema immunitario, sia in pazienti guariti da Sars-Cov-2 che mai esposti (ma verosimilmente esposti ad altri coronavirus), potrebbe lasciar pensare a un altro tipo di immunità, forse più duratura.

Non sappiamo perché alcune persone sono più suscettibili di altre al virus

Oltre alla corsa ai vaccini, che non sappiamo ancora oggi se e quanto funzioneranno, alle mutazioni del virus e ai loro effetti nella popolazione, nella lista dei misteri che avvolgono il coronavirus rimane ancora anche quello al perché di risposte tanto diverse da persone a persone. Da tempo di parla di diversi fattori di rischio, più o meno certi: sappiamo che alcune patologie e l’età avanzata si associano al rischio di malattia più aggressiva, ma parallelamente alcuni scienziati sono al lavoro per capire se esistano differenze più sottili e invisibili, magari a livello genetico, in grado di rendere ragione della grande variabilità con cui si presentano (o meno) i sintomi. Un grande studio, per ora disponibile in preprint, pare aver identificato una suscettibilità genetica per l’insorgenza dell’insufficienza respiratoria da Covid-19 (in un caso riconducibile alla zona del genoma del gruppo sanguigno). Ma altri studi sono in corso per capire se esistano singoli geni in grado di giustificare la suscettibilità o meno alla malattia, scrive Nature.

Via: Wired.it

Leggi anche su Galileo: Fase 2, tutti in fila per il test sierologico, ma ne vale veramente la pena?

Covid-19, chi è più a rischio di sviluppare un’infezione grave

Estate, i raggi ultravioletti sconfiggeranno il coronavirus?

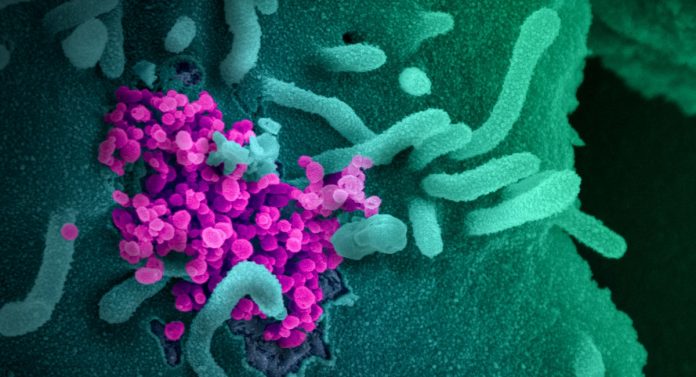

Credits immagine di copertina: Niaid CC via Flickr