Il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenrativa più comune al mondo, e purtroppo rimane ancora incurabile. E’ ormai noto però che una quantità significativa di ferro nel cervello dei pazienti associata a questa patologia. A far luce su questo legame arriva oggi una ricerca del Buck Institute, che ha identificato la causa dell’accumulo di ferro nel deterioramento del lisosoma, organello che funge da centro di riciclaggio cellulare per le proteine danneggiate. Come spiegano i ricercatori su The Journal of Neuroscience, con l’avanzare dell’età le capacità del lisosoma diventano via via sempre più lente, consentendo al ferro in eccesso di entrare nei neuroni, dove provoca uno stress ossidativo tossico che può causare l’insorgenza del Parkison.

“E’ stato recentemente scoperto che una delle funzioni più importanti del lisosomi è quella di immagazzinare ferro in una parte della cellula in cui non può creare reazioni di stress ossidativo”, spiega Julie K. Andersen, ricercatrice del Buck Institute che ha coordinato lo studio. “Ora abbiamo dimostrato che una mutazione in un gene lisosomiale provoca il rilascio tossico di ferro all’interno della cellula con conseguente morte delle cellule neuronali”.

Il lavoro, condotto sia su modelli animali che su cellule umane in vitro, ha analizzato una mutazione del gene Atp13a2, che risulta associata ad una rara forma giovanile di Parkinson chiamata sindrome di Kufor-Rakeb. Eliminando il gene sano (e replicando così gli effetti della mutazione), i ricercatori hanno dimostrato che i lisosomi risultano incapaci di mantenere l’equilibrio di ferro all’interno della cellula. “Le mutazioni in questo stesso gene sono state recentemente associate anche a forme sporadiche di Parkinson”, spiega Andersen. “Questi risultati suggeriscono quindi che il progressivo malfunzionamento dei lisosomi legato all’invecchiamento, che danneggia la capacità dei neuroni di mantenere il corretto equilibrio del ferro, è probabilmente una delle cause che determinano lo sviluppo del Parkinson”.

I risultati, spiegano i ricercatori, potrebbero aiutare in futuro a sviluppare nuove terapie contro la malattia. Nel 2003, il team guidato da Andersen aveva dimostrato che una terapia ferrochelante, cioè farmaci che legano il ferro e ne impediscono un accumulo, protegga i topi dagli effetti della patologia. “Questi farmaci però sono molto poco specifici – continua Andersen – tirano fuori il ferro dalle cellule indiscriminatamente, e questa sostanza è necessaria per svolgere molte funzioni biologiche in tutto il corpo. Ora abbiamo un obiettivo specifico su cui concentrarci, che potrebbe permetterci di colpire selettivamente la tossicità del ferro solamente all’interno dei neuroni coinvolti”.

Riferimenti: The Journal of Neuroscience 5; doi: 10.1523/JNEUROSCI.3117-15.2016

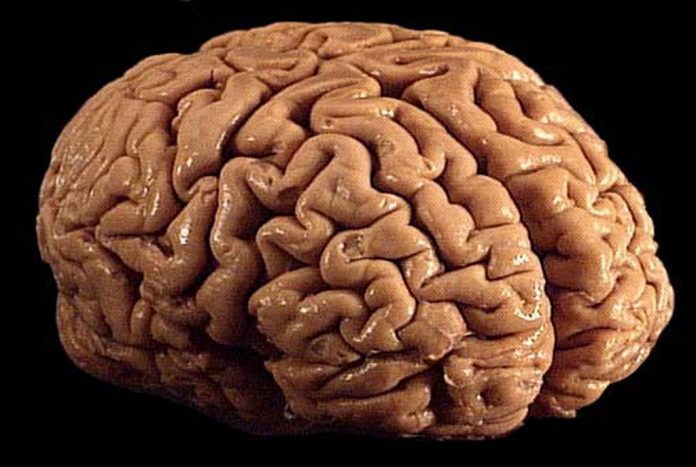

Credits immagine: Allan Ajifo/FLickr