La questione della durata dell’immunità indotta dall’infezione da coronavirus o dalla somministrazione del vaccino ha, com’è facile immaginare, un ruolo centrale per capire come evolverà la pandemia e quando potremo tornare alla normalità, e a che tipo di normalità. Ed è una delle tante domande per cui la scienza, al momento, non ha risposte definitive, ma soltanto ipotesi, indicazioni, suggerimenti, che stanno diventando sempre più solidi man mano che si accumulano dati ed evidenze provenienti sia dai test di popolazione che dalle analisi delle campagne di vaccinazione.

Uno sguardo alle altre malattie: influenza e morbillo

Per cominciare, può essere utile guardare all’esperienza proveniente da altre malattie virali con le quali conviviamo da tempo e per le quali abbiamo già sviluppato, testato e distribuito un vaccino. Due buoni esempi, per i quali la risposta immunitaria funziona in modo completamente diverso, sono il morbillo e l’influenza. Sappiamo che il contatto con il virus del morbillo (sia naturale che tramite il vaccino) innesca una forte risposta immunitaria nell’organismo, la cui durata temporale è molto estesa nel tempo: uno studio pubblicato nel 2007 sul New England Journal of Medicine parla addirittura di lifelong immunity, cioè di immunità che dura tutta la vita. Molto probabilmente questo è dovuto al fatto che il virus del morbillo, a differenza di Sars-CoV-2, ha un basso grado di mutabilità, cioè è più stabile e non tende a produrre varianti più pericolose nel tempo.

All’estremo opposto c’è il virus dell’influenza, che muta molto velocemente. Ed è questa la ragione per cui ogni anno è necessario tornare a vaccinarsi con un prodotto sviluppato ad hoc per la specifica variante stagionale, dal momento che l’immunità (naturale o non) ottenuta dal contatto con la variante dell’anno prima non conferisce una protezione rispetto alla nuova ondata.

Dove si colloca Covid-19? Per quello che sappiamo, sembra essere più o meno a metà strada, probabilmente più spostato verso l’influenza che verso il morbillo: gli studi di popolazione sembrano suggerire che l’immunità duri per un certo lasso di tempo, ma non per tutta la vita, e non protegga completamente da tutte le varianti. Per questi motivi, secondo molti esperti, dovremo sviluppare nuovi vaccini per le varianti e tornare a vaccinarci periodicamente.

Come funziona la memoria immunitaria

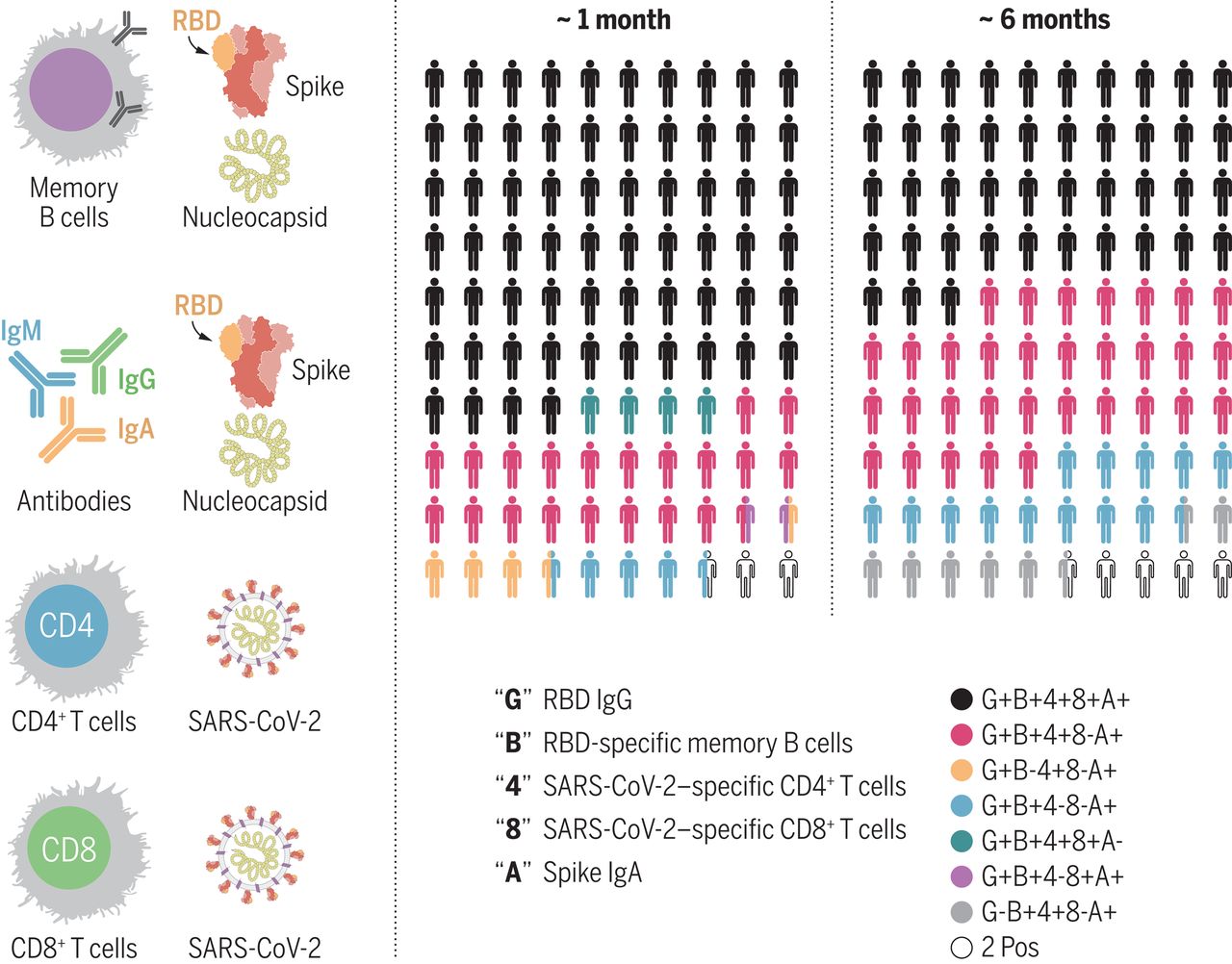

La protezione immunitaria del nostro organismo si fonda sostanzialmente su quattro componenti: gli anticorpi, proteine che circolano nel sangue, riconoscono i corpi estranei come virus e batteri, e li neutralizzano; le cellule T helper, che aiutano a riconoscere i patogeni; le cellule T killer, che li neutralizzano; le cellule B, che producono nuovi anticorpi quando l’organismo ne ha bisogno. Quando veniamo a contatto con un potenziale patogeno, il primo meccanismo a entrare in azione è quello delle cellule B, che producono anticorpi in gran quantità, ma la cui vita è in generale abbastanza breve; la seconda risposta è quella delle cellule T, ciascuna delle quali è specificamente prodotta per identificare un particolare patogeno ed eliminarlo. Alcune di queste cellule, le cellule T di memoria, hanno vita molto lunga, e (in generale) possono rimanere nell’organismo anche per svariati decenni, come nel caso del morbillo, di cui parlavamo poco fa.

Cosa succede nel caso di Sars-CoV-2? Un elemento che gioca a nostro favore è la natura regolare della sua superficie, ricoperta in modo abbastanza uniforme dalla ormai celebre proteina spike (sappiamo per esempio che gli anticorpi contro il vaiolo, il cui virus ha una natura regolare simile a quella del coronavirus, durano in genere tutta la vita): questa uniformità fa sì che i macrofagi (i globuli bianchi che inglobano i patogeni) siano in grado di legarsi facilmente al virus, anche se potrebbero non essere più così efficaci quando incontrano varianti del virus con la proteina spike mutata rispetto a quella che hanno imparato a riconoscere. Pare che le cellule T, invece, funzionino abbastanza bene contro le varianti: se così fosse, potremmo addirittura non aver bisogno di nuovi vaccini (a meno che il virus non muti così tanto da rendere inefficaci anche le cellule T, ma al momento non sembra questo lo scenario più probabile); e comunque resteremmo protetti per lo meno dalle forme più gravi della malattia.

Un altro fattore da tenere in considerazione per prevedere la durata dell’immunità a Covid-19 è quello legato alla forza della risposta immunitaria iniziale. Per esempio, il raffreddore comune, che è un disturbo lieve, innesca spesso una risposta limitata alle vie aeree superiori, che scema velocemente una volta passata l’infezione: questo lascia supporre che chi si ammala di Covid in forma asintomatica o lieve potrebbe avere una protezione più limitata nel tempo rispetto a chi subisce la malattia nella forma più grave.

La risposta immunitaria all’infezione naturale

Vediamo cosa dicono i numeri, partendo dall’immunità naturale, cioè quella conferita dal contagio reale e non dalla vaccinazione. Gli autori di un lavoro pubblicato a ottobre 2020 sul New England Journal of Medicine, condotto in Islanda, hanno misurato la quantità di anticorpi prelevati da 30.576 soggetti positivi al coronavirus, e poi hanno analizzato 2.102 campioni, raccolti da 1.237 pazienti quattro mesi dopo la diagnosi di positività, confrontandoli con quelli di 4.222 persone in quarantena esposte al virus e di 23.452 persone mai entrate in contatto con il virus. I risultati dell’analisi hanno mostrato che gli anticorpi antivirali contro Sars-CoV-2 non diminuiscono nei quattro mesi successivi alla diagnosi.

Un altro lavoro, pubblicato poco dopo su Immunity, che ha preso in esame circa 30mila pazienti in Arizona, ha allungato di un altro mese l’arco temporale di produzione degli anticorpi. Ma lo studio più incoraggiante (seppur condotto su un gruppo più piccolo) è quello pubblicato su Science a febbraio scorso, i cui autori hanno esaminato estensivamente 254 campioni provenienti da 188 pazienti Covid, prelevati tra 6 e 8 mesi dopo l’infezione, caratterizzando le dinamiche di tutte e quattro le componenti della risposta immunitaria. Queste le conclusioni: l’infezione da Covid genera una risposta immunitaria molto forte, che coinvolge tutti i tipi di memoria immunitaria, e il 95% dei pazienti mantiene tale risposta a circa sei mesi di distanza dall’infezione.

Confrontando questi risultati con analoghe analisi condotte su pazienti guariti dalla Sars (in cui si osservano cellule immunitarie specifiche anche 17 anni dopo l’infezione), gli autori del lavoro hanno concluso che “una volta passato il peggio – cioè le settimane acute della malattia – la risposta immunitaria del corpo all’infezione da Sars-CoV-2 è molto simile a quella che si ha per altre malattie”, il che fa pensare che “la memoria immunitaria, molto probabilmente, previene l’ospedalizzazione e il rischio di malattia grave per molti anni”, addirittura (si spera) per decenni.

Un piccolo numero di pazienti, concludono gli autori, non aveva alcuna memoria immunitaria a lungo termine dopo l’infezione, probabilmente a causa delle differenze della quantità di virus a cui erano stati esposti: ed è qui che entrano in gioco i vaccini, che dovrebbero aiutare a livellare queste disomogeneità individuali.

Ci sono poi i risultati di uno studio di sieroprevalenza da poco condotto a Wuhan, pubblicati su Lancet: gli autori del lavoro hanno sottoposto 9mila persone residenti nella città a diversi test per gli anticorpi, prima ad aprile e poi a giugno e infine tra ottobre e dicembre 2020. 522 persone sono risultate positive al test, e 40% delle persone con anticorpi aveva sviluppato anticorpi neutralizzanti (quelli che proteggono da reinfezioni) già in aprile: i livelli di questi anticorpi sono rimasti stabili per almeno nove mesi, indipendentemente dalla gravità della prima infezione. Oltre a dare un’indicazione sulla durata dell’immunità, comunque, lo studio suggerisce anche che la maggior parte della popolazione non è mai entrata a contatto del virus, e che quindi è indispensabile continuare le campagne di vaccinazione per avvicinarsi all’immunità di gregge (concetto su cui torneremo tra poco) e prevenire future ricomparse della malattia.

La risposta immunitaria al vaccino

I vaccini, di solito, sollecitano una risposta immunitaria più forte rispetto all’infezione naturale, dal momento che sono stati progettati appositamente a questo scopo, mentre il virus che circola in natura cerca in ogni modo di eludere le difese dell’organismo. Al momento non abbiamo certezze sulla durata dell’immunità conferita dal vaccino: quello che sappiamo è che il vaccino, se somministrato correttamente e completamente (ovvero con entrambe le dosi previste), induce, nell’arco di poche settimane, una risposta immunitaria completa e ragionevolmente efficace nella maggior parte dei pazienti. Secondo l’immunologo statunitense Anthony Fauci, l’immunità indotta dal vaccino potrebbe durare mesi o potenzialmente anche anni. Ma per saperlo con più sicurezza c’è ancora da attendere.

La questione delle reinfezioni

Al tema della durata dell’immunità è legato anche quello delle reinfezioni. I Centers for Disease Control and Prevention spiegano che, sebbene siano stati riportati diversi casi di reinfezione, si tratta di eventi molto rari, la cui natura va però ancora chiarita. In particolare, resta ancora da capire qual è la probabilità che si verifichi una reinfezione, quanto tempo può avvenire dopo la prima infezione, quanto sono gravi i casi di reinfezione, chi sono i soggetti a maggior rischio, cosa comporta la reinfezione per l’immunità, se i reinfettati sono contagiosi.

Uno studio appena pubblicato su Lancet, condotto in Danimarca, ha mostrato che la maggior parte dei pazienti Covid rimane protetta dal virus per almeno sei mesi: la probabilità di infezione, dicono gli autori, si riduce dell’80% negli under 65 e del 50% negli ultrasessantacinquenni. In particolare, il lavoro ha preso in esame 11.068 persone positive al coronavirus durante la prima ondata della pandemia; durante la seconda ondata, da settembre a dicembre 2020, 72 di queste persone (lo 0,65% dei positivi) si sono reinfettate, rispetto al 3,27% delle persone infettate per la prima volta.

Lo studio, però, ha diversi caveat: il numero di persone anziane esaminate è molto basso, e i ricercatori non hanno raccolto altre informazioni oltre ai risultati dei tamponi, per cui è possibile che persone con sintomi di media entità (alla prima infezione) si siano reinfettate in modo asintomatico e quindi siano sfuggite al conteggio. Per questi motivi, gli autori sottolineano, ancora una volta, il fatto che l’immunità a un’infezione naturale è “disomogenea e non prevedibile”, il che rinforza la necessità di vaccinare tutti, in particolare i più anziani: “Non possiamo certamente permetterci”, ha commentato Steen Ethelberg, epidemiologo dello Statens Serum Institut, l’agenzia sanitaria pubblica danese, “di considerare protetti i pazienti che si sono già infettati: non è detto che siano protetti dalla reinfezione, né da reinfezioni con sintomi pesanti, specie se si tratta di persone anziane”. Per livellare queste disparità la ricetta è sempre la stessa: vaccinare il più possibile. “Dopo la vaccinazione, le disomogeneità scompaiono: le risposte immunitarie sono alte in tutti i soggetti, con poche eccezioni”.

E allora, l’immunità di gregge?

Quali sono le implicazioni di tutto questo sull’immunità di gregge? Purtroppo, in questo momento, le prospettive non sono rosee. Nature ha da poco pubblicato un lungo editoriale sul tema, dichiarando senza troppi giri di parole che l’immunità di gregge, al momento, è fuori dalla nostra portata, tanto da indurre l’epidemiologo Youyang Gu a cambiare il nome del suo modello previsionale da Path to Herd Immunity (“Il cammino verso l’immunità di gregge”) a Path to Normality (“Il cammino verso la normalità”).

La prima ragione è che non sappiamo se e quanto il vaccino impedisca di essere contagiosi (è la cosiddetta questione dei vaccini sterilizzanti): il concetto chiave dell’immunità di gregge sta nel fatto che, nel momento in cui un soggetto si infetta, non ci sono altri soggetti infettabili intorno a lui, e di conseguenza l’epidemia si spegne. Dal momento che non sappiamo se i vaccini sono realmente sterilizzanti, e che la loro efficacia non è del 100%, al momento non possiamo sperare di raggiungere a breve l’immunità di gregge: stando alle conoscenze attuali, ci saranno ancora per parecchio tempo dei soggetti infettabili che potranno ospitare e far proliferare il virus.

C’è poi da considerare il fatto che la distribuzione dei vaccini non è omogenea. Teoricamente, dice qualche esperto, se le campagne di vaccinazione fossero state perfettamente coordinate in tutto il mondo, avremmo avuto qualche speranza di spazzare via il virus; ma questa ipotesi è del tutto irrealizzabile da un punto di vista pratico e logistico. Anche posto che la percentuale di popolazione vaccinata necessaria a raggiungere l’immunità di gregge fosse intorno al 70% (in realtà sembra che sia addirittura maggiore), al momento nessun paese al mondo, nemmeno Israele, ha superato questa soglia; ci sono paesi dove addirittura la percentuale di vaccinati è inferiore all’1% dell’intera popolazione. Le disomogeneità, tra l’altro, sussistono anche all’interno dello stesso paese: la maggior parte dei sistemi sanitari prevedono una distribuzione del vaccino stratificata per età, e al momento i bambini sono esclusi ovunque dalla vaccinazione.

Ancora: a ostacolare il raggiungimento dell’immunità di gregge ci sono le varianti, che potrebbero rendere il virus più trasmissibile e più resistente ai vaccini. Si innescherebbe così un circolo vizioso difficile da interrompere: più tempo impieghiamo a fermare il virus, più le varianti proliferano e si diffondono, e ancora più tempo impieghiamo a fermarle. Il caso di Manaus, in Brasile, è molto esplicativo: tra maggio e ottobre 2020, come spiega una ricerca pubblicata su Science, almeno il 60% della popolazione è stata infettata da Sars-CoV-2. La percentuale sembrava prossima a quella necessaria per il raggiungimento dell’immunità di gregge, ma l’arrivo della variante P.1 ha sparigliato le carte in tavola, provocando un nuovo aumento dei contagi: a gennaio 2021 tutti i casi di positività a Manaus erano legati alla nuova variante. Tra l’altro, c’è da considerare un effetto collaterale: man mano che aumenta la quota di popolazione immune, il virus è sottoposto a una pressione selettiva sempre maggiore, il che favorisce – ancora una volta – la selezione di varianti in grado di infettare anche chi è immune.

C’è infine un tema sociale: le campagne di vaccinazione, in qualche modo, stanno modificando il nostro comportamento. Le persone si vaccinano, tendono inevitabilmente (e comprensibilmente) ad abbassare la guardia anche se non si dovrebbe: più persone sono vaccinate, più aumentano le loro interazioni, il che, tenuto ancora una volta conto del fatto che nessun vaccino è sicuro al 100%, ha un impatto sull’equazione dell’immunità di gregge. E la allontana ancora di un po’. Forse così tanto che dovremo rinunciarci.

Via: Wired.it

Credits immagine: Unsplash